臨床検査技師から治験業界へ転職したい方へ。CRCの年収・仕事内容・求人情報を専門家が詳しく解説。未経験でもOKな転職成功法もご紹介します!

臨床検査技師から治験業界への転職について考えてみたいと思います。

●治験コーディネーターの働き方

●臨床検査技師での経験が活かせるポイント

●臨床検査技師から治験コーディネーターを目指す時の面接でのアピールポイント

治験業界でかれこれ10年以上働いていま のりす

のりす

※当ブログはアフィリエイトで収益を得ています。

臨床検査技師から治験コーディネーターへ転職する人は実は多い

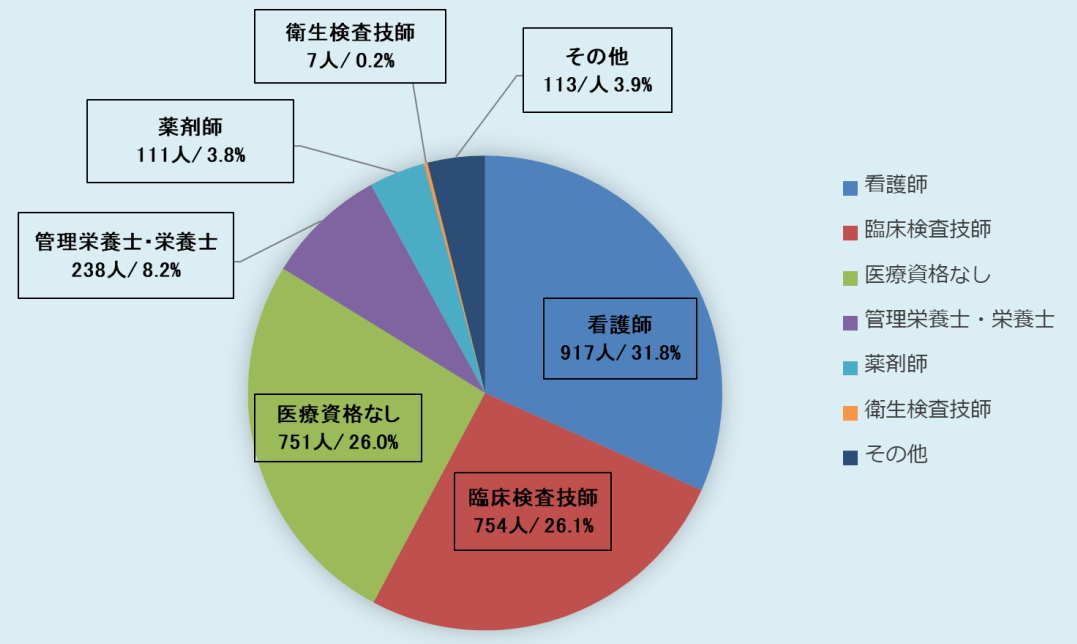

みなさんは、臨床検査技師から治験コーディネーター(CRC)へ転職する方はどれくらいいると思いますか?

実は日本SMO協会の資料によると、治験コーディネーターのうち臨床検査技師の免許を持っている方は26.1%に達していることが分かります。

のりす

のりす CRCの約4人に1人以上は臨床検査技師の資格ありということになりますね。

出典:日本SMO協会データ2023

このデータからも分かるように臨床検査技師からCRCへのキャリアチェンジは比較的一般的であると言えるでしょう。

とはいえ、転職を成功させるためには「そもそもCRCとはどのような仕事をする職種なのか」という基礎知識はもちろんのこと、信頼できる転職エージェントにサポートしてもらうことを強く推奨します。

未経験の業界を転職エージェント無しに挑むのはあまりにも無謀過ぎるので、未経験からCRCになるための面接対策にも対応してもらえるJAC Recruitmentのような信頼できる優秀なエージェントは必須です。

この記事では臨床検査技師からCRCへ転職するために必要な情報を0から徹底的に解説をしていきます。

この記事を読めば必要な情報はすべて揃うようになっているので、臨床検査技師からCRCへの転職を目指している方はじっくり読み込みましょう。

臨床検査技師におすすめの治験職種とは?

「治験関連の職種」といっても実は色々な職種があります。

その中でも、その中でも臨床検査技師からの転職に特におすすめな職種である「治験コーディネーター(CRC)」と「臨床開発モニター(CRA)」について紹介をしていこうと思います。

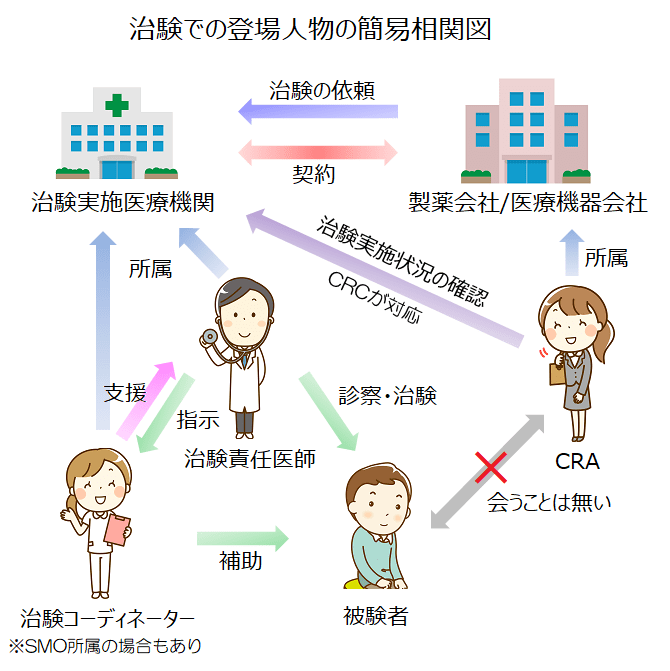

CRC(治験コーディネーター)とは

治験は医薬品や医療機器の有効性や安全性を確かめるための臨床試験のことですが、ざっくりと「施設側の立場」、「製薬会社側の立場」そして「被験者さん」の3つの立場に分けることができます。

このうち、治験コーディネーター(CRC)は「施設側の立場」の職種になります。

そのため、主な職場は医療機関になります。

CRCの詳しい仕事内容は後で触れますが、CRCの役割としてはざっくりと「施設で実施される治験の支援や各部門との調整」と思ってもらえればOKです。

CRA(モニター)との違い

CRCは施設側の立場の職種でしたが、一方で製薬会社側の立場の職種として「臨床開発モニター(CRA)」という職種があります。

普段のお仕事はオフィスや在宅ですることになりますが、主な仕事内容が「治験が施設でしっかりとルール通りに実施されているかを確認すること」になるので、出張が多い職種になります。

出張が多いということもあり、ワーキングマザーとして働くことを考えている場合には家族の援助などがどの程度得られるかなども大きく影響してきます。

のりす

のりす CRCと比較すると年収面では高い傾向にあるため、オフィス勤務&出張がOKという方であれば臨床検査技師からの転職を目指す方も多い職種ですよ。

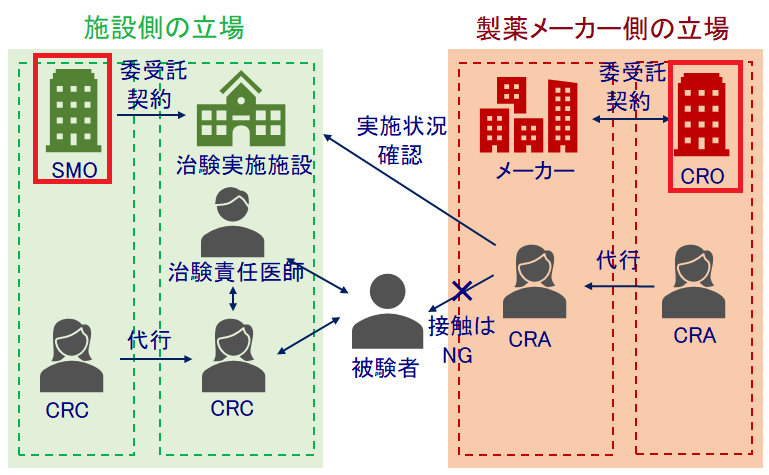

SMOやCROとは

治験の業界で転職をしようとすると、「SMO」や「CRO」というあまり聞きなれない単語に遭遇することになります。

CRCは施設側の立場、CRAは製薬会社側の立場とお話をしましたが、施設はSMOに、製薬会社はCROに業務を委託していることが多いです。

そのため、大半の場合はCRCへの転職を目指す場合にはSMOに、CRAへの転職を目指す場合にはCROへ応募することになります。

臨床検査技師としての経験がどう活かせるか

治験では臨床検査値や心電図を読む機会があるので、臨床検査技師として学んできた内容が治験でも活かせます。

その他、「医療機関で働いていた」という経験そのものも活かすことができます。

治験コーディネーターの求人では臨床経験がある医療資格保有者がほとんどを占めています。

というのも、治験コーディネーターの仕事のうちの1つの「院内の各部門との調整」に関しては現場での経験がある人の方が動きやすいため、その経験が重宝されているためと考えられます。

「各部門との調整といってもそんなに詳しくは知らないけど…」と思われるかもしれませんが、医療機関で働いたことが無い人と比べると圧倒的な違いがあるので、少し知っているだけでも転職時には有利になりその経験を活かすこともできるでしょう。

のりす

のりす CRCは特にコミュニケーション能力が重要なので、面接では「しっかりと受け答えが出来ること」や「礼儀正しく謙虚であること」など基本的なところは確実に抑えておきたいところですね!

臨床検査技師がCRCを選ぶメリット

臨床検査技師からCRCなどの治験関連の職種にキャリアチェンジする人が多いわけですが、色々なメリットに魅力を感じて転職を決める方も多いです。

そのあたりを少しお話していきましょう。

臨床検査値に関する知識が治験でも役立つ

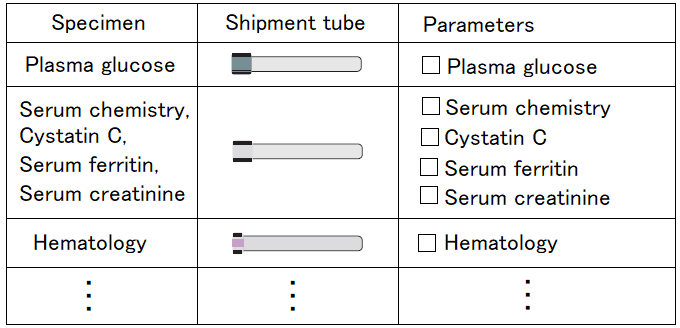

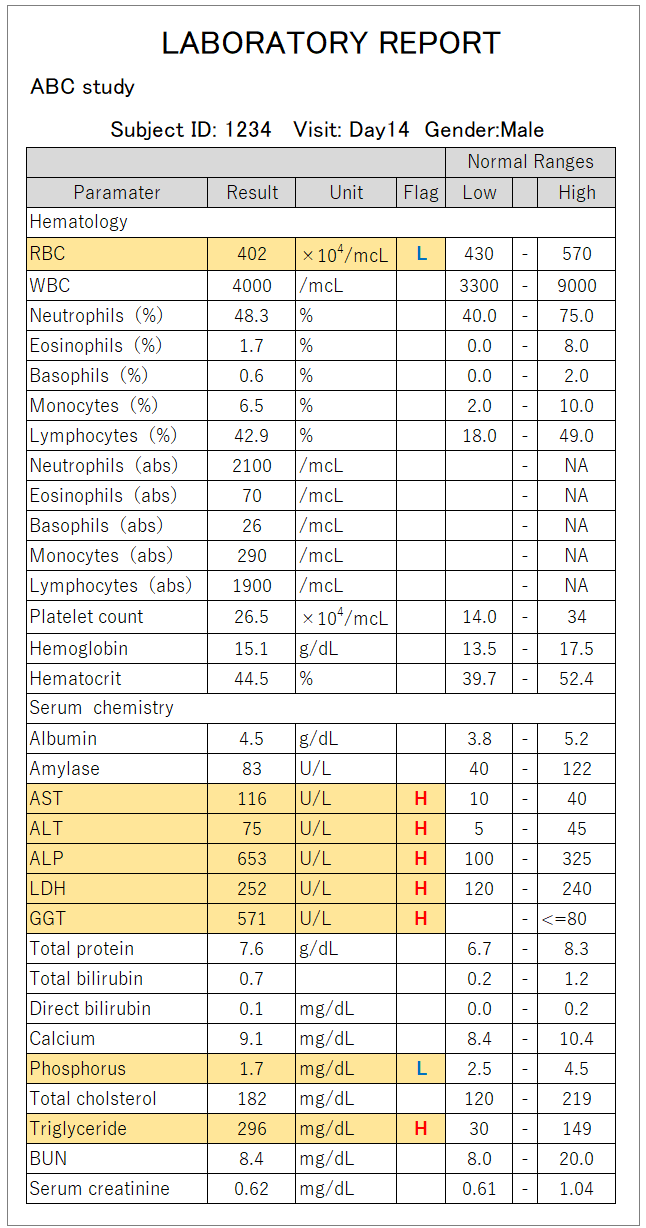

治験ではほぼ全ての試験で臨床検査が規定されています。

例えば、治験で測定する項目とスピッツについては以下のような感じで手順書にまとめられていて、治験コーディネーターでは治験で測定する資材のチェックや手順の確認をするというお仕事があります。

試験によって呼び方は異なりますが、「検体採取に関する手順書」のような名前の資料があり、その読み込みやレビューをする際には臨床検査技師の経験があった方が未経験の方と比較すると理解度が違います。

資材や手順書のチェックについてもそうなのですが、更に被験者の臨床検査値についても確認することになります。

例えば、以下のような感じですね。

臨床検査値について知識があれば、このようなデータを見た時に「肝機能が悪いのかな~」、「RBCが少し低いけど、まぁこの程度なら貧血の症状までは出てないだろうな~」など色々なことに気が付くかと思います。

臨床検査値について知識があれば、このようなデータを見た時に「肝機能が悪いのかな~」、「RBCが少し低いけど、まぁこの程度なら貧血の症状までは出てないだろうな~」など色々なことに気が付くかと思います。

例えば、ベースラインとして測定したデータが全て基準値内に収まっている被験者さんがこの治験薬を服用後に上記のような検査結果になった時には、肝機能関連の副作用が起こっている可能性が考えられます。

その時に、治験のデータとして肝機能関連の副作用が医師から報告されていなかった場合、治験コーディネーターとして確認が必要になりますが、そのような着眼点を持てるかどうかという部分で臨床検査技師としての経験が非常に生きます。

年収などの労働条件の向上を目指せる

治験コーディネーターの場合は、夜勤が無いので子育てをしながら働かれている方も多いのが特徴です。

基本的には自分が担当をしている病院内で被験者対応をしたり日々の対応を行いますが、施設での対応が無い日などはオフィスや在宅で仕事をすることもあります。

また、フレックスタイム制度が導入されているため、出退勤の時間が調整できるので例えば先生との面会が18時と遅い時間からスタートする場合は、朝遅く出勤をして時間を調整することも可能です。

臨床検査技師から転職をした直後では一時的に年収が下がる方もいるかと思いますが、数年経験を積めば臨床検査技師時代の年収を上回るケースも多く、労働条件の改善を目指して転職される方も多いです。

のりす

のりす その他、被験者対応が入っていなければ基本的には土日祝日休みになることや、有給休暇についても取りやすい雰囲気の会社がほとんどですので、病院で働いていた方は結構な割合で「前職よりQOLが爆上がりした!!」とお話されていますね。

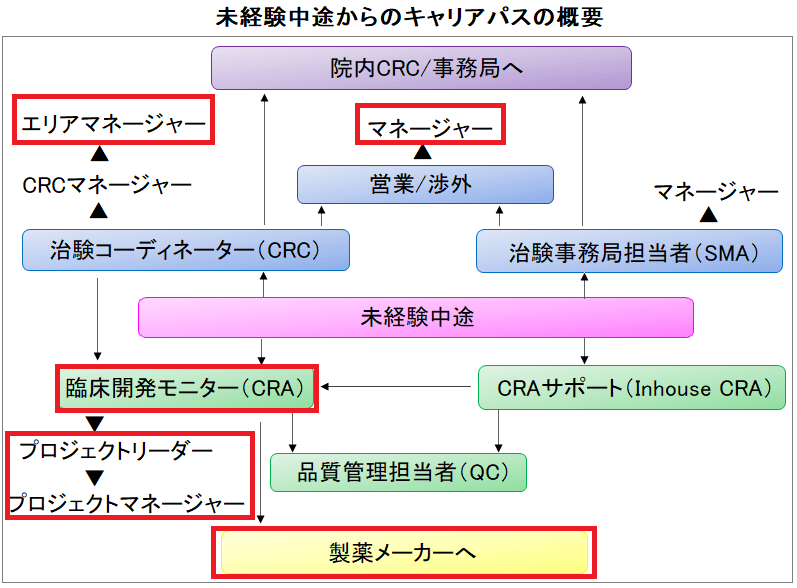

キャリアパスが広がる

治験業界では、未経験の方からの入り口は治験コーディネーター(CRC)か臨床開発モニター(CRA)の2つがメジャーです。

それぞれの働き方はかなり異なりますが、将来的にメーカーへのキャリアアップを目指す場合には、臨床開発モニターとしてのキャリアを積んでチャレンジすることとなります。

未経験から臨床開発モニターに転職出来ることもあるのですが、なかなか転職がうまくいかないケースも聞いています。

ですので、場合によっては治験コーディネーターでキャリアを積んでおいて臨床開発モニターを目指すというルートも考えられ、その場合はまったくの未経験枠とよりは、準経験者枠のような扱いになるため転職の成功率が上がります。

このように「治験業界の経験を積む」という目的で治験コーディネーターを目指してみるのも良いかと思います。

のりす

のりす キャリアパスの詳細は、この後の項で解説していきます!

臨床検査技師がCRCを選ぶデメリット

とは?.jpg)

メリットばかり触れていても正確な判断ができないと思いますので、臨床検査技師と異なる業務で最初に戸惑いやすいポイントについても触れていきます。

医療行為ができない

CRCへ転職をする場合には、ほとんどの場合がEPLinkなどのSMOという会社に所属することになります。

つまり、「医療スタッフ」ではなく「会社員」ということですね。

例えば、施設に所属している医療スタッフの場合は臨床検査技師の資格があれば採血などの医療行為ができますが、会社員という立場になると医療行為が基本的にできなくなります。

「医療行為」の定義にもよりますが、少なくともSMOのCRCが採血をしても良いというのは聞いたことがありません。

そのため、最初の頃は臨床検査技師時代には当たり前のように対応していたものもCRCになるとNGだったりするので、そのギャップに戸惑うかもしれません。

パソコン操作に慣れない

治験コーディネーターの業務の中には治験関連の資料作成もあるのでパソコンを使って作業をする場面も多々あるのですよね。

なので、パソコンをあまり使ったことが無いと始めのうちは結構苦労することがあったりします。

のりす

のりす ですが、「パソコンでの作業」と言ってもWord、Excel、Power Pointあたりの基礎的な部分だけ知っていれば全然何とかなるレベルなのでそれほど身構えなくても大丈夫です(笑

転職時に面接で時々、「パソコンはどの程度使えますか?」みたいな質問をされる時があるので心配なようでしたらWord、Excel、Power Pointの基礎的な使い方が載った本を見ながら漫画喫茶のOfficeソフトが入っているパソコンで練習をしてみるのも良いと思います。

正直、苦労するのは慣れるまでの間だけなので何とかなります!

年収が一時的に下がる

やはりお給料のお話は特に気になるところですよね。

正直なところ、お給料に関しては看護師時代と比べると一時的に下がってしまう方が多いです。

条件などによって前後はしますが、臨床検査技師からの転職の場合は「未経験者採用」ということになりますので大体の目安は400万円前後になってきます。

この額に残業代等が乗ってきますが、それでも臨床検査技師時代より年収ダウンという方もいるかと思います。

しかし、入社後は経験年数に応じてコンスタントに昇給していきますので、治験コーディネーターの経験年数が5年程度になると臨床検査技師時代の年収に追い付くかそれ以上になるという方も出てくることでしょう。

年収部分がどうしても気になるという方は、CRCではなくCRA(臨床開発モニター)への転職を目指すというのも手です。

最近ではCRCの求人に加えてCRAの求人も活発化しているようで私のTwitterアカウントでも看護師さんを始め多くの治験業界に興味を持っている方にフォローされています。 今回は治験業界の中でもCRAについてどのような人が …

CRCの仕事内容をわかりやすく解説

CRCは、なんとなく「施設側の立場で施設で円滑に治験が実施できるよう支援するお仕事」ということまでは分かったかと思います。

ここからはもう少し具体的なお話をしていきます。

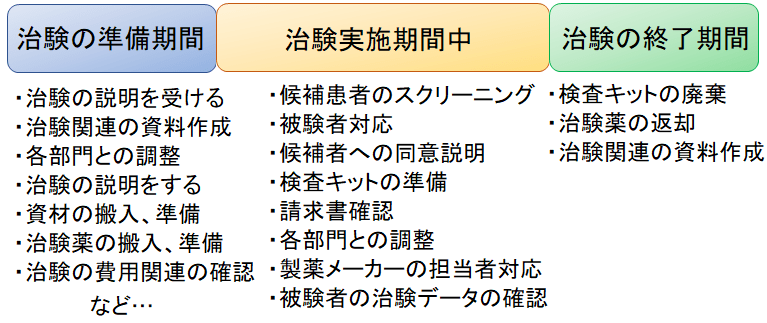

CRCの仕事内容の概要

治験コーディネーターのお仕事は、「治験が円滑に進むように支援をする」と言いましたが、ざっと書き出してみるとこれだけやることがあります。

全てをイメージするのはかなり大変だと思うので、とりあえず最初は「なんだか幅広いことをやる必要があるんだなぁ」くらいに思っておけば良いかと思います。

「これだけの業務ができるのか…」と不安に思うかもしれませんが、こればかりは現場での慣れなので気にしすぎなくても大丈夫です。

また、意外に書類作成もあったりするので、Office(WordやExcelやパワーポイント)ソフトが使えるというだけでも多少のアピールポイントになったりしますので、使える方は面接で聞かれたときに「使えます!」と答えましょう(基礎的な操作ができるレベルでOKです)。

治験関連の職種の中でも知名度が高い治験コーディネーター(CRC)。そんな治験コーディネーターに向いている人とはどのような人なのでしょうか。 私の中では治験関連の職種の中でも「コミュ力最強なのでは!?」と思っている訳ですが …

1日のスケジュール例

CRCの業務内容は日によって異なりますが、大きく「施設訪問時」と「オフィス勤務時」に分けてご紹介します。

ちなみに、CRCは施設訪問時には直行直帰が多くフレックスタイム制も利用できるため自由度は高めなのも特徴です!

のりす

のりす その他、ママさんCRCも多いので、残業が常態化しているという状況もほぼ無く働きやすいのも特徴ですね。

施設訪問時のスケジュール例

| 時間帯 | 業務内容 | 説明 |

| 9:00〜 | 出勤・準備 | 施設に直行し、当日のスケジュールや必要書類を確認 |

| 9:30〜 | 被験者対応 | 被験者の来院対応、問診、同意取得補助、検査案内などをする |

| 11:00〜 | データ入力 | 治験のデータベースに治験用に収集したデータを入力する |

| 12:30~ | 昼食 | |

| 13:30〜 | SDV対応 | 製薬会社の担当者の対応 |

| 15:00〜 | 候補症例確認・医師確認 | 治験の候補症例の確認や医師への確認事項対応 |

| 17:00〜 | 検体回収・日報作成 | 検体回収の対応や日報を作成する |

| 時間帯 | 業務内容 | 説明 |

| 9:00〜 | 出勤・準備 | 施設に直行し、当日のスケジュールや必要書類を確認 |

| 9:30〜 | 被験者対応 | 被験者の来院対応、問診、同意取得補助、検査案内などをする |

| 11:00〜 | データ入力 | 治験のデータベースに治験用に収集したデータを入力する |

| 12:30~ | 昼食 | |

| 13:30〜 | SDV対応 | 製薬会社の担当者の対応 |

| 15:00〜 | 候補症例確認・医師確認 | 治験の候補症例の確認や医師への確認事項対応 |

| 17:00〜 | 検体回収・日報作成 | 検体回収の対応や日報を作成する |

のりす

のりす 被験者対応や製薬会社の担当者の対応は毎日入るわけではないので、対応が無い日はもう少し余裕があるスケジュールになったりオフィスや在宅勤務になる場合がありますね。

オフィス勤務時のスケジュール例

| 時間帯 | 業務内容 | 説明 |

| 9:00〜 | 出勤・準備 | 施設や社内からの連絡を確認し、対応を整理する |

| 9:30〜 | 資料作成 | 院内書式や治験で作成が必要な資料(同意説明文書など)を作成する |

| 12:00〜 | 昼食 | |

| 13:00~ | 電話・メール対応 | 施設や製薬会社からの電話やメールに対応する |

| 14:00〜 | 会議 | 進捗報告会や勉強会など |

| 15:00〜 | 対応事項の整理 | 施設訪問時の対応事項の整理 |

| 17:00〜 | 日報作成 | 日報を作成する |

| 時間帯 | 業務内容 | 説明 |

| 9:00〜 | 出勤・準備 | 施設や社内からの連絡を確認し、対応を整理する |

| 9:30〜 | 資料作成 | 院内書式や治験で作成が必要な資料(同意説明文書など)を作成する |

| 12:00〜 | 昼食 | |

| 13:00~ | 電話・メール対応 | 施設や製薬会社からの電話やメールに対応する |

| 14:00〜 | 会議 | 進捗報告会や勉強会など |

| 15:00〜 | 対応事項の整理 | 施設訪問時の対応事項の整理 |

| 17:00〜 | 日報作成 | 日報を作成する |

のりす

のりす 在宅勤務が認められている会社も多いので、オフィスに出社せずに在宅で上のスケジュールをこなす場合もあります。

CRCに求められるスキル

CRCに求められるスキルは多岐にわたります。

関係部署や被験者との円滑な連携を図るためのコミュニケーション力、治験のルールを正確に理解し順守するための実行力・几帳面さ、状況を整理し論理的に伝える力が必要です。

また、細かな確認を怠らない注意力や、新しい医療に関心を持ち学び続ける姿勢も重要なスキルです。

のりす

のりす とは言いつつも、始めは誰でも自信は無いと思うので最低限として、「関係部署や被験者さんとの連携に大きな抵抗感はない」くらいがクリアできてればあとは現場で学んでいけば良いかと思います。

CRCの年収・給与水準や離職率

CRCの仕事内容もそうですが、やはり年収や離職率については気になるところですよね。

ということで、そのあたりの話題に触れていこうと思います。

CRCの平均年収

厚生労働省が発表している「令和3年賃金構造基本統計調査」によると、臨床検査技師の20代の平均年収は約373万円、30代の平均年収は約469万円となっています。

一方で治験コーディネーターの平均年収は、厚生労働省の職業情報提供サイトによると約423万円となりますので、未経験からの中途入社ということを考えるとそれよりも下回り約380~400万円あたりのラインに入るパターンが多い印象です。

そのため、転職直後は年収が大きく上がるということはあまりないものの経験を積むことで着実に年収アップに繋がることから中途で数年経験すれば臨床検査技師時代の年収を上回ることも多々あります。

以下はCRCの年次別の大まかな年収目安です。

| 年次 | 年収 | 年次 | 年収 |

| 1年目 | 400万円 | 8年目 | 478万円 |

| 2年目 | 408万円 | 9年目 | 496万円 |

| 3年目 | 424万円 | 10年目 | 478万円 |

| 4年目 | 433万円 | 11年目 | 507万円 |

| 5年目 | 441万円 | 12年目 | 527万円 |

| 6年目 | 459万円 | 13年目 | 538万円 |

| 7年目 | 468万円 | 14年目 | 548万円 |

| 年次 | 年収 | 年次 | 年収 |

| 1年目 | 400万円 | 8年目 | 478万円 |

| 2年目 | 408万円 | 9年目 | 496万円 |

| 3年目 | 424万円 | 10年目 | 478万円 |

| 4年目 | 433万円 | 11年目 | 507万円 |

| 5年目 | 441万円 | 12年目 | 527万円 |

| 6年目 | 459万円 | 13年目 | 538万円 |

| 7年目 | 468万円 | 14年目 | 548万円 |

のりす

のりす 上の表の額に加えて残業代が入ってくるため、実際にはもう少し多い年収となることもあります。

また、更なる年収アップを目指して治験コーディネーターではなく臨床開発モニター(CRA)を目指すという方もよくいるので併せて確認をしておくと良いでしょう。

CRCのキャリアパス

臨床検査技師からCRCへの転職をする場合には、未経験中途としてキャリアをスタートすることになります。

上の図は、CRCからのキャリアパスの概要をまとめたものですが、赤枠部分が高年収を狙えるポジションになってきます。

皆さんが仕事に何を求めるのかによって大分変りますが、例えば「年収1,000万円を目指したい!!」などの野望がある場合には、CRCからキャリアを積んで製薬メーカーへの転職にチャレンジしてみるなどの方法もあります。

もちろん簡単な道のりではないですがね…

治験業界の職種の中では未経験からの転職も多い治験コーディネーター(CRC)。治験業界のお仕事は一体どのくらい年収が貰えるのか気になる方も多いと思います。 今回は、治験コーディネーター(CRC)からスタートして年収1000 …

CRCの離職率

治験コーディネーターの離職率については、正式にデータを発表している会社は私が知る限りではありません、業界の学会などでのお話を聞いているとやや離職率が高めな印象を持っています。

なぜなら、治験コーディネーターは9割近くが女性であるためライフイベントが多く結婚や出産を機に退職をされるケースが多いと考えられるためです。

また、治験の業界は転職を繰り返すことで年収が大きく上がることがあるため、年収アップを目指して転職をされる方が多いという事情もありそうです。

のりす

のりす 社内で頑張って評価を高めて年収を50万円アップさせるよりも、経験者枠で転職をして年収を50万円アップさせる方が現実的ということですね!

おそらく、治験コーディネーターの年収を見て「えぇ…どうしようかな…」と思った臨床検査技師の方もいるかと思いますが、戦略的には初年度は年収ダウンを我慢して3年ほど経験をしたら経験者枠で転職をして年収アップというのが個人的にはおすすめです。

戦略的にキャリアを構築していくためには信頼できる転職エージェントを仲間に付けておくことが非常に重要なので、転職エージェント選びは抜かりなくリサーチしておきましょう。

未経験・新卒でも大丈夫?必要な資格・スキルは?

臨床検査技師からCRCへの転職を考えたときに何か資格を取らなければいけないのか等も気になるところかと思います。

CRCになるためには資格が必要かなどについて触れていきます。

CRCに資格は必要?

CRCになるためには特別な資格は不要です。

色々と調べた方は「CRC公認試験」や「日本臨床薬理学会認定CRC制度」というものを見かけたかもしれませんが、それらはCRCになるための資格ではなく、CRCとしての一定の能力を証明するためのものです。

そのため、CRCとしての実務経験が受験資格となっておりCRCになってからチャレンジする認定制度になっています。

のりす

のりす 認定試験の受験料を会社が負担してくれたり、認定を取ると手当が貰えるようになる会社もあるのでCRCになってからはチャレンジしてみるのも良いと思います!

新卒で就職する人も増えている

CRCはほとんどが看護師や臨床検査技師などの医療職からの転職者ですが、最近では新卒も増えてきています。

とはいえ、やはり臨床検査技師として現場で経験した中途を採用することにも大きなメリットがあるため、新卒の就職者が増えたからといって臨床検査技師からの転職の枠が限られるということはあまり考えにくいので安心しても良いと思います。

のりす

のりす ただし、35歳以上になると転職が難しくなる傾向があるので年齢によってはなるべく早めに転職エージェントに連絡をするなどのアクションをした方が良い場合もあります。。

選考で見られるポイントとは?

なぜ臨床検査技師からCRCへ転職したいと思ったのかをしっかりと納得感を持って伝えることが重要です。

治験のことを詳しく知らないのは選考をする側も知っているので、新薬の開発に関わりたいという思いをしっかり伝えられるかが非常に重要です。

このあたりは、転職エージェントと相談しながら自分なりの志望理由をしっかりと構築していけば良いのであまり難しく考えすぎなくても良いでしょう。

ちなみに、CRCへの志望動機の記事は別記事にまとめてあるのでそちらもチェックしてみてくださいね。

看護師や臨床検査技師などからの転職者が多い治験コーディネーター。しかし、いざ転職をするとなると避けては通れないのが面接です。 面接では志望動機がほぼ必ず聞かれますので、本記事では治験コーディネーターの志望動機について分か …

臨床検査技師からCRCへ転職するには?失敗しないための3ステップ

臨床検査技師からCRCへ転職をするときに失敗をしないよう3ステップで流れを改めてお話していきます。

業務内容や働き方を知る

本記事でCRCの業務内容や働き方をご紹介していきましたが、何となくでも良いのでこのあたりをイメージできるようになることが大切です。

CRCへ転職することでメリットもあればデメリットもあるので、それらのバランスが自分にとってどうなのかを考えてみましょう。

信頼できる転職エージェントに登録する

始めて別職種に転職する時には転職エージェントに登録するだけでも勇気がいるかもしれません。

「今すぐには転職する気はないけどそのうちしたい」という状態でも転職エージェントに登録をしてもOKですので、転職を決心していなくても情報収集として登録をするのもありです。

転職エージェントとお話をすることで色々と見えなかった部分が見えてくることもあるので、転職をするかしないかの判断もよりクリアになっておすすめですよ。

JAC Recruitmentのような大手転職エージェントを活用することが無難ですが、他にも色々と転職エージェントはあるのでみなさんに合う転職エージェントを探してみてくださいね!

最近ではありがたいことに、CRAへの転職だけではなく治験コーディネーター(CRC)への転職についてもご相談のDMを頂く機会が増えてきました。 そこで、今回はCRCへの転職の経験談とおすすめの転職エージェントについてまとめ …

自分に合う会社を探して対策をする

自分に合う会社を探すと言われてもどのような会社があるのかも分からないですしハードルが高いですよね。

そこで、XのCRCのフォロワーさんにご協力いただきSMO各社のリアルな評判を調査をしました。

「年収」、「先輩からの教育の手厚さ」、「キャリア形成」、「労働環境」、「女性の働きやすさ」の5つの項目から評価をしてもらいましたので、こちらのデータを参考に自分に合う会社を探してみましょう。

気になる会社があったら転職エージェントに伝えてみるのも良いでしょう。

以前、CROのリアルな口コミまとめ記事を公開した際にはありがたいことに非常にご好評いただきました。 ということで、今回はSMO版のリアルで忖度が無い口コミをまとめてみましたのでご紹介をしていきます! この記事で分かること …

CRCの転職にジェイエイシーリクルートメントが強い理由は以下にまとめておきますね。

CRO,SMO企業との強固なネットワークが強み

CRO,SMO企業と長年の取引実績と数多くの支援実績あり!

ポジションの背景や求められる人物像も深く把握していてミスマッチのない紹介をしてもらえる。

CRC専門チームによるサポート

CRC領域を熟知したコンサルタントが在籍していてキャリアの悩みや業界特有の転職動向について深くアドバイスが貰える!

はじめての転職でも、安心して相談ができる!

ミドルシニア領域に加え20代~30代のキャリア支援にも強み

若手からミドルシニアハイクラスまでフェーズに応じたキャリア提案を得意としている。

これまでの経験や志向性を踏まえ、次のステップを一緒に描いてもらえる!

実際にジェイエイシーリクルートメントからCRCへ転職をした方からの口コミからも厚い支持があることが分かります。

「医療に携わりながら、長く働ける環境」を求めていたのでSMOのCRCへ転職しました。

CRCに転職をしてからは夜勤勤務が無くなり働き方も改善したのでとても満足しています!(20代後半・看護師)

CRCへ転職をして「医療職として、もっと患者さんに寄り添いたい」と想いを実現できました。臨床検査技師の時とは違った形で患者さんと向き合える今の仕事にやりがいを感じています。(20代半ば・臨床検査技師)

CRCへの転職はこんな臨床検査技師さんにおすすめ!

ここまでで臨床検査技師からCRCへ転職するために必要な情報を漏れなくお伝えしてきました。

最後にCRCへの転職をおすすめする看護師さんについてお伝えして終わろうと思います。

夜勤・土日祝日勤務のない働き方をしたい

やはりライフワークバランスの充実さを求めてという方には特におすすめです。

実際に臨床検査技師からCRCへ転職される方も多くの方がライフワークバランスを考えて転職をしています。

夜勤はまず無く、外来が無い日曜日や祝日は休みになります(土曜日は被験者対応が入っていなければ休み)。

のりす

のりす 子育てをしながら働きたいという方にとってもおすすめできる職種ですね!

新薬の開発に貢献したい

CRCへの転職について労働条件などから入る場合もあるかと思いますが、やはり新薬の開発に貢献したいという気持ちは持っている方の方がおすすめです。

というのも、どの仕事でもそうですが大変だなぁと感じる場面というのはどうしてもあるかと思います。

そのような時に仕事に対するモチベーションが無いと挫折しやすいため、CRCにキャリアチェンジしたい理由として新薬の開発に貢献したいという気持ちが大切になります。

チームで協力しながら患者さんを支援したい

臨床検査技師でももちろんチームで協力しながら患者さんの治療に貢献していると思います。

しかし、CRCの場合は院内はもちろんのこと、製薬会社の担当者とも協力をしながら治験を進めていくため「チーム」のスケール感に違いがあります。

より大きな枠組みでの「チームとしての医療への貢献」を考えている方にとってはCRCのお仕事はとてもおすすめです。

まとめ

今回は臨床検査技師から治験コーディネーターへの転職について紹介をしていきました。

臨床検査技師からの転職は治験コーディネーターに限らず臨床開発モニター(CRA)にも多くいます。

元臨床検査技師の同僚と仕事をしていた時には、その人は心電図に非常に詳しかったので、社内で心電図に関する勉強会を開いてもらうこともありました。

今まで臨床検査技師として仕事をしてきて、本当にその職を離れてしまって後悔はしないかと不安になる方も多いと思いますが、臨床検査技師をしていたからこそ知っているなどもあり、それが治験の世界でも活かされる場面があります。

臨床検査技師であっても治験コーディネーターであっても「患者さんのために働きたい」と思う気持ちは一緒ですので、是非一歩を踏み出してみて下さいね!

に向いている人とは?.jpg)

“臨床検査技師が治験業界に転職するには?CRCの年収・求人事情と成功のポイントを解説” への1件のフィードバック