治験コーディネーター(CRC)は医療職からの転職者が多く、医薬品開発業界の職種としてはメジャーな職種の1つです。

未経験から医薬品開発業界へ転職をする場合には、治験コーディネーターか臨床開発モニターが一般的ですが、今回はそのうちの治験コーディネーターについて基礎から解説をしていきたいと思います。

●治験コーディネーターの年収

●薬剤師から治験コーディネーターになる時のメリットとデメリット。

●薬剤師の経験がどのように活かせるか。

治験業界でかれこれ10年以上働いていま のりす

のりす

薬剤師から治験コーディネーター(CRC)への転職は実際どう?

への転職は実際どう?.jpg)

治験コーディネーターは、医薬品開発業界の中でも未経験者からの転職者が多い職種の1つです。

そのため、臨床検査技師や看護師を始め多くの医療職からの転職者がいますが、薬剤師はどうかというと転職者の中の割合としてはそれ程多くはないというのが実状です。

なぜかというと、多くの場合は年収面で候補から外される方が多いからです。

年収面で考えると、同じ医薬品開発業界の職種でも臨床開発モニター(CRA)の方が年収が高い傾向にあり、薬剤師の比率も多い傾向にあります。

ただ、年収だけが全てではありませんし、治験コーディネーターのお仕事もとてもやりがいのある魅力的なお仕事です。

そのため、ファルマスタッフのような求人掲載数が多い転職エージェントではCRAとCRCのどちらの情報も集めてみて見比べてみることがおすすめです。

今回は治験コーディネーターについての基礎知識から薬剤師としての知識や経験がどのように活かせるのかを解説していきます。

薬剤師からのキャリアチェンジで製薬会社などの企業を考えている方からご連絡を頂くことがよくあります。 そこで、今回は薬剤師から企業未経験でも転職が可能なのかをご紹介していきたいと思います。 この記事で分かること ●薬剤師か …

治験に関する基礎知識

それでは、まずは治験に関する基礎知識から簡単にご紹介をしていきます。

この記事ではあまり深いところまではあえて触れないで、「CRCとはザックリとどのような立ち位置の仕事なのか」という部分にフォーカスをしてお話をしていきますね。

製薬メーカー側の立場と施設側の立場

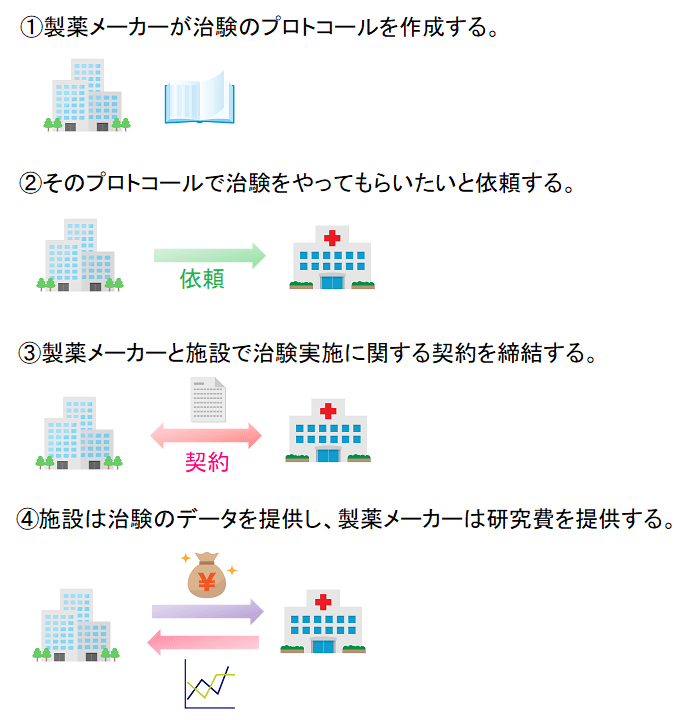

治験は製薬メーカーが治験のプロトコールを作成して、そのプロトコールに沿って治験を実施してくれる施設を探すところから始まります。

製薬メーカー側の人たちは施設に治験の説明をしに行くわけですが、施設側が治験をやっても良いよという場合には契約を締結して治験がスタートします。

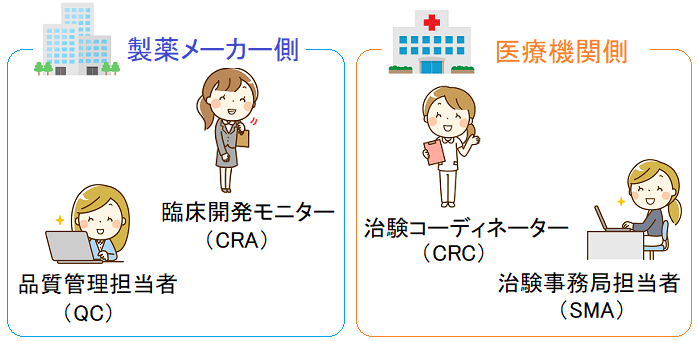

このように、治験では「製薬メーカー側(依頼者側)の立場」と「施設側(治験実施医療機関側)の立場」の2つの立場で構成されています。

のりす

のりす このうち、CRCは施設側の立場であることをまずは覚えておきましょう!

治験に関わる色々な職種

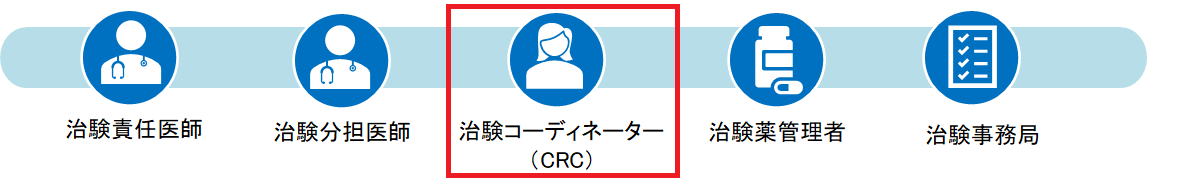

治験に関わる職種は製薬メーカー側と施設側にそれぞれ色々とあります。

そこで、治験に関わる職種のうち主な職種をいくつか紹介をしていきます。

施設側

施設側では、製薬メーカーが作成した治験実施計画書に沿って治験責任医師や治験分担医師が被験者の組み入れをしたり治験のデータを取っていきます。

ただ、治験実施計画書には色々と細かい基準やルールが記載されているため、日々の診療で忙しい医師がそれらを全て把握することはなかなか難しいというのが現状です。

そこで活躍するのが治験コーディネーター(CRC)と呼ばれる職種の方々です。

治験コーディネーターは、担当する治験の治験実施計画書や手順書を読み込んで施設で治験が円滑に行われるように医師や医療スタッフのサポートをする役割を担っています。

そのため、治験コーディネーターは医療職からの転職者(特に看護師や臨床検査技師)が多く、治験に関わる職種の中でもCRCを目指される方が多くいます。

その他は、治験で発生する書類を作成、整理する治験事務局なども少なからず求人があるため、未経験者からの転職者が多い職種と言えるでしょう。

のりす

のりす CRCの主な職場は施設になります。

何施設かを担当している場合、午前中はA病院でお仕事、午後はB病院でお仕事など、1日で施設を移動することもあります。

製薬メーカー側

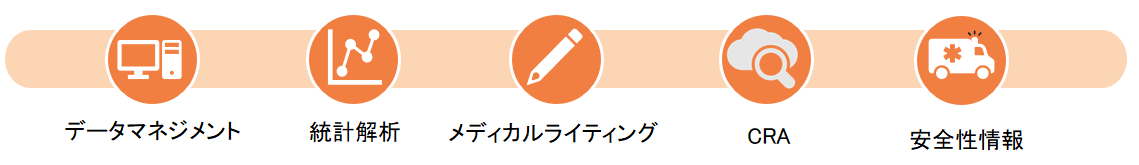

製薬メーカー側には、治験に関わる職種が多くあります。

中でも、施設で治験が適切に行われているかを確認する役割を担っている臨床開発モニター(CRA)は未経験者からの転職者が多い職種の1つです。

CRAは年収が上がりやすく、高年収を目指している方にも人気なのですが、全国の医療機関に訪問をする必要があるため、外勤が苦手な方にとってはなかなか厳しい職種になります。

ただ、CRAとしてのキャリアを積むことで、治験のデータベース構築に関わるデータマネジメント(DM)や安全性情報を取り扱うPV職へのキャリアチェンジの道も開かれるため、キャリアの幅が広がるという意味でもおすすめできる職種でもあります。

のりす

のりす 未経験者からの転職の場合、大体はCRCかCRAに転職をするのがスタート地点になる方が多いので、ご自身がどちらに向いているのかをじっくり考えた上で決めてみて下さいね!

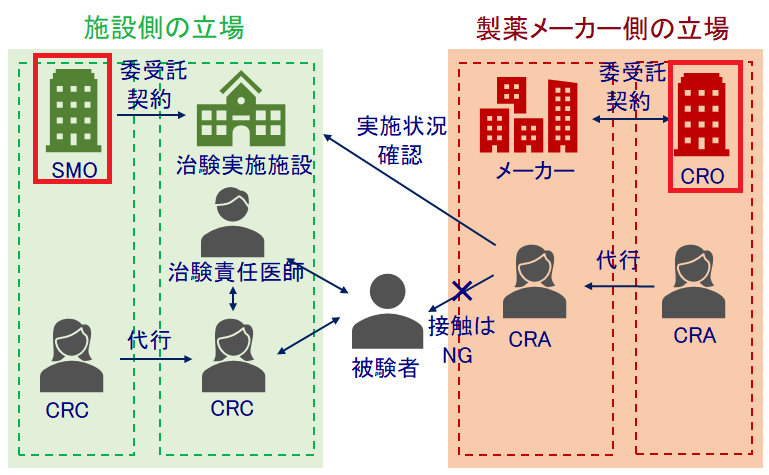

CROとSMO

治験では「製薬メーカー側(依頼者側)の立場」と「施設側(治験実施医療機関側)の立場」の2つの立場で構成されているとお話しましたが、もう一歩踏み込んだお話をします。

製薬メーカー側や施設側は多数の治験を担当している場合もあるため、人員(リソース)に限りがあります。

1人CRAやCRCが複数の試験を担当するとしても、限界がありますよね?

そのような時には、別の会社にCRA業務やCRC業務を委託することとなります。

製薬メーカーはCRO(開発業務受託機関)へ、施設はSMO(治験施設支援機関)へそれぞれ委託するということですね。

そのため、薬剤師からCRAに転職をする場合には製薬会社へ転職するのではなくCROに転職するのが一般的です。

薬剤師から治験コーディネーターへのキャリアチェンジ

医療職から医薬品開発業界のお仕事にキャリアチェンジをする場合、主に治験コーディネーター(CRC)か臨床開発モニター(CRA)に転職をすることが多いとお話をしました。

では、薬剤師から治験コーディネーターになる方はどれくらいいるのかを見てみましょう。

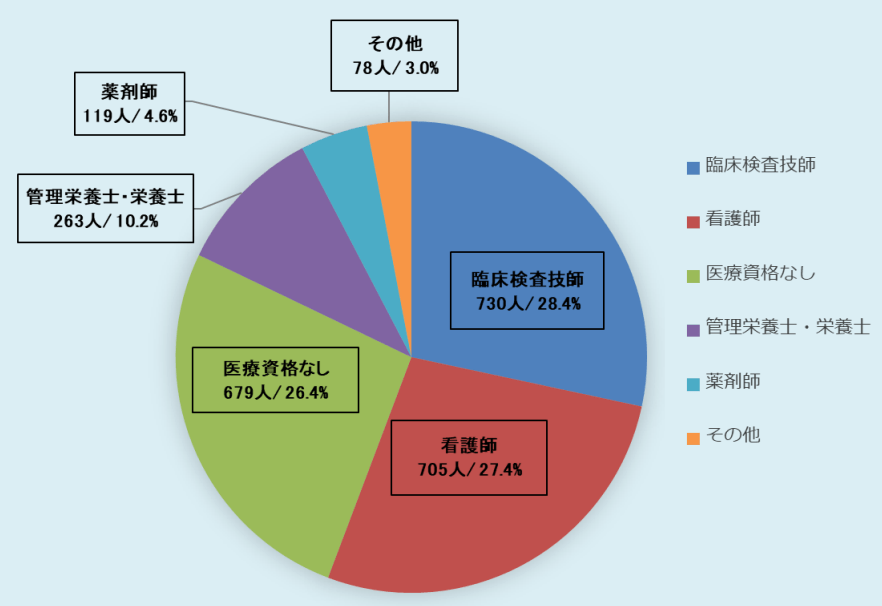

こちらは、日本SMO協会に所属している治験コーディネーターの医療資格の保有割合になります。

治験コーディネーターは約70%の方が医療資格保有者であることからも、医療職から転職をして治験コーディネーターになっている方が多いことが分かります。

のりす

のりす 「医療資格なし」も26.4%と多いのですが、この中にはMRやSMOに新卒入社した社員などが含まれています。

それでは薬剤師はというと…

全体の4.6%と割合としてはかなり少ないことが分かるかと思います。

臨床検査技師や看護師から治験コーディネーターになる方は多いのに薬剤師は少ない。なぜでしょうか?

その答えは治験コーディネーターのお仕事を見ていくと少しずつ分かってきます。

治験コーディネーター(CRC)のお仕事

のお仕事.jpg)

治験コーディネーターは、医療機関で治験が円滑に行えるように調整・準備をしたり治験に参加されている被験者さんの対応をしたりする業務がメインになります。

勤務先は、医療機関(病院やクリニックなど)になりますので、医師やその他の医療スタッフとのコミュニケーションが欠かせません。

そのため、治験コーディネーターの求人は臨床経験がある医療資格保有者の募集がほとんどになります。

のりす

のりす 治験コーディネーターの詳しい業務内容は、治験コーディネーター(CRC)とは何をする人?仕事内容や適性をご紹介!の記事で紹介をしています!

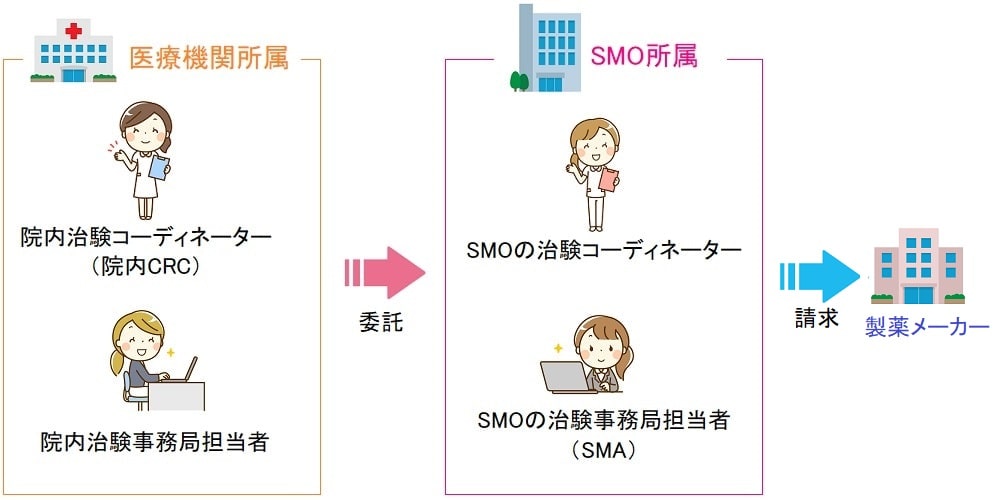

そして、「治験コーディネーター(CRC)」には実は「院内の治験コーディネーター(院内CRC)」と「SMOの治験コーディネーター」があります。

CRCを目指す場合は、病院が出している院内CRCの求人に応募するかSMOが出しているSMOのCRCの求人に応募することになります。

ただ、求人数はSMOからの求人の方が多いため、皆さんがCRCの求人を探そうとした場合は大半はSMOの求人のはずです。

大手SMOには、株式会社EP綜合やシミックヘルスケア・インスティテュート株式会社などがあります。このような感じですね。

出典:株式会社EP綜合

出典:株式会社EP綜合

院内CRCは、病院のスタッフとして治験コーディネーターをしていますが、一方でSMOは会社に所属をしているため、病院で仕事をするものの病院のスタッフではなく会社員ということになります。

ほとんどの場合は、未経験から治験コーディネーターを目指す場合はSMOに転職をすることになりますので、治験コーディネーターの転職活動を始めようと思っている方はSMOの位置付けも覚えておくと良いですよ。

このように治験コーディネーターは病院内で働くことから、普段から病院内で働いている看護師さんや臨床検査技師さんからすると馴染み深い環境でお仕事ができるという理由からも治験コーディネーターになっている方が多いのだと思います。

一方で、薬剤師の場合は調剤薬局から転職をする場合、普段院内でお仕事をしている訳ではないので主に院内でお仕事をする治験コーディネーターが選択肢から外れることもあるようです。

逆に、病院薬剤師であれば院内にいますので調剤薬局の薬剤師よりも病院で働くことへの抵抗感が少ない傾向にあります。

ではでは、治験コーディネーターという選択肢を外した薬剤師はどこに転職をしているのでしょうか?

その辺りをお話していきます。

臨床開発モニター(CRA)という働き方

治験のお仕事は、大きく分別をすると「メーカー側」と「医療機関側」の2つに分けることができます。

治験コーディネーターは、医療機関側でお仕事をする職業でしたね。

では、臨床開発モニターはというと、この職業はメーカー側でお仕事をする職業であると先ほどご紹介をしました。

メーカー側も、「製薬メーカーのCRA」と「CROのCRA」のように同じ臨床開発モニター(CRA)でも立場が異なり、未経験からの中途入社の場合はCROへの転職がほぼ全てです。

臨床開発モニターは、施設で適切に治験が実施されているかを確認するモニタリングという業務と施設で円滑に治験が実施できるように問い合わせ対応や症例進捗管理や治験の説明(プレゼン)などをするお仕事になります。

のりす

のりす 治験コーディネーターで年収1000万円は可能か?キャリアパスを考えてみたの記事で紹介をしましたが、年収面を考慮して治験コーディネーターよりも臨床開発モニターを選択される方も多い印象です。

ちなみに、CROは新卒の約半数は薬学部卒の方で中途の方を見ても大体が薬剤師かMRからの転職者になっています。

会社によって若干の偏りはあるかもしれませんが、いずれにせよ薬剤師からの転職者は多いことには変わりありません。

主に病院で働くか、それとも主にオフィスで働くかは大きな違いだと思いますので、みなさんの向き不向きを考えた上で考えてみると良いと思います。

最近ではCRCの求人に加えてCRAの求人も活発化しているようで私のTwitterアカウントでも看護師さんを始め多くの治験業界に興味を持っている方にフォローされています。 今回は治験業界の中でもCRAについてどのような人が …

薬剤師から企業への転職でキャリチェンジを考えている方もいるかと思いますが、その中でも医薬品開発業界に興味がある方もいるのではないでしょうか? ただ、同じ医薬品を扱うにしても医薬品開発となるとどのようなことをやっていたり年収面や労働環境なども気になるところですよね。 そこで、今回は医薬品開発業界の職種の1つである臨床開発モニター(CRA)についてご紹介をしていきます!

薬剤師から治験コーディネーターになる時のメリットとデメリット

薬剤師から治験コーディネーターになる際のメリットやデメリットについて紹介をしていきたいと思います。

私自身も何度か転職を経験していますが、転職をする際はメリットだけではなくしっかりとデメリットも把握しておくことが重要です。

ここでは、メリットとデメリットという両側面から考えてみたいと思います。

メリット

●患者さんのカルテや検査データを見る仕事ができる

●比較的休みを取りやすい

●薬剤師より立ち仕事が少ない

治験コーディネーターになるためには、SMOへ転職することが一般的ですが、SMOは全国に支店を持っていることも多く地方に住んでいた場合でも地元で働ける可能性が高いという魅力があります。

もともとも東京や大阪などに住んでいる場合にはあまり関係がないかもしれませんが、その他の場合、治験コーディネーターではなく臨床開発モニターになろうとしたら東京や大阪まで通える範囲内に引っ越しをしなければいけないことも多いです。

その他、調剤薬局の薬剤師の場合は患者さんの電子カルテの記載や検査データなどを見ながら仕事をすることはないと思いますが、治験コーディネーターは被験者さんの情報を確認する必要があるため、電子カルテや検査データを見ることになります。

薬学部で習ってきた知識が活かされるという意味でその点でやりがいに感じる方も多いようです。

また、治験コーディネーターは最も被験者さんから近い位置にいますので、被験者さんとのコミュニケーションが取れるという点もやりがいに繋がっているというお話をよく聞きます。

デメリット

●将来的な年収も薬剤師より低い可能性がある

●人間関係の問題は付きまとう

●製薬メーカーへの転職はかなり厳しい

年収事情は気になる方もかなり多いのではないでしょうか。

厚生労働省のデータによると治験コーディネーターの平均年収は約423万円、薬剤師の平均年収は約580万円ですので大きな差があります。

このことからも治験コーディネーターへ転職した場合には年収が下がる可能性が高く、その点に抵抗感が強い方が多い印象です。

また、将来的なキャリアパスを考えた時に「製薬メーカーへのステップアップ」を考えている方が一定数いるので、もしそのようなキャリアパスを描いている場合は臨床開発モニターの方が近道だと思います。

臨床開発モニターのキャリアパスについては【CRAのキャリアパスは意外に広い!?】CRAのキャリアプランについてパターン別にご紹介の記事にまとめてありますので詳細はそちらをご確認下さい。

メリットとデメリットをそれぞれ見比べてメリットの方が上回っていれば治験コーディネーターを、デメリットの方が上回っていれば臨床開発モニターなどを転職の視野に入れてみるのが良いかと思います。

薬剤師の経験や知識が治験コーディネーターで活かされる場面

薬剤師としての経験は治験の業界でも活かすことができます。

経験が活かせる場面は色々とあるのですが、本記事ではその中の一部を具体例を出しながら紹介をしていきます。

治験薬の作用機序の理解

治験を施設で行う際にはまず始めに治験の概要が臨床開発モニターによって説明されます。

その中には当然、治験薬の作用機序についてのお話もあります。

そうです、この作用機序の理解は看護師や臨床検査技師など医療資格を持つ中途の方は他にもいますが薬剤師が一番有利であることは容易に想像できますよね。

新規の作用機序の治験薬も多くありますが、薬剤師としての経験がある場合、既存の作用機序とどのような点が異なり、どのような点でメリット、デメリットがあるのかの理解が早いです。

治験薬のメリット、デメリットの理解

例えば、タケキャブを治験薬として開発する際には、タケプロンとの違いを理解する必要があります。

夜間の胃酸分泌抑制、遺伝子多型、受容体への結合が可逆的なのか非可逆的なのか、可逆的な結合であるP-CABの場合、なぜ非可逆的なPPIよりも胃酸分泌抑制能力が高いのか、どういうメカニズムで何が起きているのか等々…

既存の薬剤(ここではタケプロン)のことを知っていれば、新しく開発している治験薬(ここではタケキャブ)のメリットやデメリットも理解しやすいですよね?

これが理解できていると、医師とのディスカッションの質も上がりますし、被験者さんに同意説明をする時にも説得力のある説明をすることが出来ます。

被験者さんへの同意説明

これは被験者さんの立場を想像してもらえると分かりやすいと思います。治験に参加する患者さんの気持ちになって読んでみて下さい。

世間一般からすると「治験」という言葉は知っていても詳しく知らない方は多いと思います。

先生から「治験に参加してみないか?」と言われて、「はい」とは言ったものの、やっぱり不安が残る方も多いはず。

「私はどのような薬を飲まされるのか」、「副作用は大丈夫か」、「今までの薬と何が違うのか」などなど、被験者さんとしては不安に思っている方もいます。

そこに、薬にとても詳しい元薬剤師のCRCさんが患者であるみなさんに分かりやすく治験薬や今までの薬との違いを説明してくれたらどうでしょうか?

私なら少し安心すると思います。

逆に、質問をしたのにCRCさんがオドオドしていたら「大丈夫かな…?」と不安になりますし、最悪の場合は、「やっぱり治験止めておきます…」となってしまうかもしれません。

元薬剤師としての魅力

調剤薬局の薬剤師さんの場合、病院内でバリバリ働いていた看護師さんや臨床検査技師さんと比べると施設内のコミュニケーションという面では引きを取ってしまうかもしれません。

しかし、上でも説明をしたような薬学的な知識は間違いなく一番持っているはずですので、その強みを活かすことで十分にカバーできるのです。

今回は薬剤師→治験コーディネーターの転職を想定してお話をしましたが、臨床開発モニターでも薬剤師としての経験や知識を活かす場面はいっぱいありますよ!

まとめ

今回は薬剤師から治験コーディネーターへ転職する場合について考えていきました。

薬剤師から治験業界に転職を考えている方からの連絡もTwitter上でよく頂きますが、薬局内という狭いコミュニティーでの人間関係(特にお局がいた場合…)や患者さんの臨床検査値やカルテデータなどが見れないため、国試などで勉強をしてきたことが活かせないなど色々な思いがあり、転職を決意された方を見てきました。

治験業界、特にCROでは薬学部出身者が半数以上を占めている会社も多いので薬学部出身者のキャリアパスの1つとなっているとも言えます。

治験コーディネーターへの転職を考えている場合には、企業求人掲載数が多い転職エージェントに登録する必要があるため、しっかりと見比べて選びましょう!

薬剤師としての転職を成功させるためには、なるべく自分に合った転職サイトや転職エージェントを見つけることが重要です。 転職サイト・エージェントは多数ありますが、本記事ではそれぞれの特徴や長所・短所も徹底的に比較していきます …

“【基礎から解説】薬剤師から治験コーディネーターへの転職まとめ” への2件のフィードバック